リガレアス行政書士事務所の広瀬(@tatsu_ligareus)です。

「適正校」は、外国人留学生を受け入れる教育機関の方であれば、最も関心のある言葉の一つではないでしょうか。

当事務所にも、「適正校を維持したい」といったご相談を受けることは少なくありません。しかし、適正校に関心はあっても適正校の条件を知らなかったり、何をすべきか分からなかったりすると思います。

そこで今回は、多くの大学や専門学校からご相談を受けている日本ビザ専門の行政書士が、適正校について詳しく解説していきます。

本記事をお読みいただければ、適正校になるための条件や方法をお分かりいただけ、今後の業務に活かしていけるはずです。

外国人留学生のビザ手続きでお困りですか?

→日本ビザ専門のリガレアス行政書士事務所のサービス資料をみてみる

適正校制度の概要と背景

まず適正校とはどのようなものか説明していきましょう。

適正校制度とは

「適正校」とは、留学生の在留管理が適切に行われていると出入国在留管理庁(入管)に認められた教育機関のことです。入管は、留学生の入国・在留審査を円滑に進めるため、毎年この適正校を選定しています。

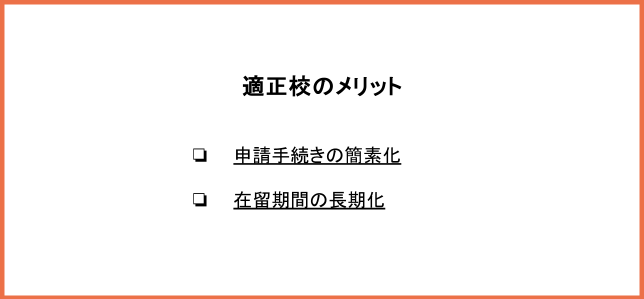

適正校に選定されると、在籍する留学生の在留許可申請時に提出書類の一部が免除され、手続きが簡素化されます。

制度の目的

適正校に認定された教育機関からの申請について、手続きを簡素化し、迅速化することで正当な留学生の入国を効率的にし、受け入れを円滑にすることです。

一方で、不適切な在籍管理を行う教育機関については、審査を厳格にして留学生が不法就労や不法滞在に陥るリスクを低減することにあります。

適正校制度は、優良な教育機関からの留学生受け入れを促進しつつ、不適切な運用を行う教育機関に対しては厳しく対処することで、留学生制度全体の信頼性と健全性を維持・向上させることを目指す、バランスの取れた仕組みといえるでしょう。

関係する法令やガイドライン

適正校に関係する法令やガイドラインというと、以下になるでしょう。

- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

- 出入国管理及び難民認定法施行規則

- 留学生の卒業後等における教育機関の取組の考え方について

- 「著しく不適切な受入体制」の考え方

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令では、「申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること」という規定が置かれています。教育機関が留学生を適正に管理できていないと判断されると、「留学」の在留資格の付与が停止されてしまう可能性があり、留学生を適正に管理することを求める規定です。

出入国管理及び難民認定法施行規則には、資格外活動許可に関する規定が置かれ、資格外活動は週28時間以内であることが規定されています。

留学生の卒業後等における教育機関の取組の考え方についてでは、留学生が卒業した後の教育機関に対する取り組みを示しています。

例えば、帰国を希望する留学生や進路が明らかでない留学生に対して、帰国の指導及び出国した事実の確認に努めることや、就職を希望する留学生については、就職先の内定事実の確認、就職先の名称及び所在地の把握、就職に係る在留資格変更許可申請を行ったことの確認に努めることなどを、教育機関に対して入管が求めています。

学校を卒業した後の注意点について、こちらの記事でも詳しく説明していますのでお読みください。

「著しく不適切な受入体制」の考え方 で、教育機関による留学生の受入体制について、「著しく不適切」と判断する際の考え方を示しています。

前述の基準省令の規定で、教育機関が留学生を適正に管理できていないと判断されると、「留学」の在留資格の付与が停止されてしまう可能性があることから、留学生及び関係者の予見可能性を高めるために示しているものです。詳細については後述します。

これらの規定等を理解し遵守することで、留学生の適正な在籍管理が実現でき、適正校になることができるでしょう。

適正校制度が導入された背景

ここでは、留学生の受け入れの現状や留学生の不法就労、不法残留の防止策などについてみていきましょう。

留学生受け入れの現状

独立行政法人日本学生支援機構が実施している「外国人留学生在籍状況調査」によると、2024年5月1日現在の外国人留学生数は336,708人で、前年比57,434人(20.6%)増となり、留学生総数は過去最多となっています。

また国地域別に見ると中国が最も多く123,485人、次いでネパール64,816人、ベトナム40,323人、ミャンマー16,596人、韓国14,579人です。コロナ前の2019年5月1日現在の国地域別留学生数は、中国が124,436人で最も多いのは変わりませんが、ベトナム73,389人、ネパール26,308人、韓国18,338人、台湾9,584人とここ5年でネパール、ベトナム、ミャンマーといった東南アジアからの国籍者が急増していて、国籍の割合が変わってきていることが分かります。(「外国人留学生在籍状況調査」2019年5月1日現在)

「留学」の在留資格をもつ人の不法残留者数は、2025年7月1日現在で2,387人で、「短期滞在」、「技能実習」、「特定活動」に次いで4番目に多い在留資格になっています。

(参考:本邦における不法残留者数について(令和7年7月1日現在))

また「留学」の在留資格における2024年の在留資格取消件数は312件で、「技能実習」の710件に次いで2位の在留資格です。

(参考:令和6年の「在留資格取消件数」について)

在留資格取消事由のどの事由に該当しているかの内訳までは公表されていませんが、在留資格取消件数の総数1,184件のうち、第5号303件、第6号が761件とこの二つがほとんどを占めているため、「留学」をもつ人の在留資格取消事由も、このどちらかに該当していたことが推測できるでしょう。なお、以下が、第5号と第6号の規定です。

| 在留資格取消事由 | |

| 第5号 | 身分系在留資格以外の在留資格をもつ外国人が、在留資格に基づく活動を行わず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること |

| 第6号 | 身分系在留資格以外の在留資格をもつ外国人が、在留資格に基づく活動を継続して3ヶ月(高度専門職は6ヶ月)以上行わないで在留していること |

第5号は「留学」をもつ外国人が学校を除籍された後、学校に通うことなくアルバイトを行っていたような場合、第6号は「留学」をもつ人が学校を除籍された後、「留学」の活動を行うことなく3か月以上日本に在留していたような場合に該当します。

つまり、不法就労や不法残留に近い状態になっていたようなケースが想定されます。

在留資格取消については、以下の記事でも詳しく解説しています。

このように留学生は増加している一方で、不法就労により在留資格を取り消されていたり、不法残留になっている在留資格として上位になっていたりしています。

このような点が「留学」の在留資格の問題や課題になっているといえるでしょう。

不法残留や不法就労等の防止策

入管では前述のような法令やガイドラインにより、不法残留や不法就労を防止するための取り組みを行なっています。

留学生は成績や出席状況が悪ければ期間更新申請で不許可を受ける可能性がありますし、資格外活動違反で在留資格取消しになることもあります。「留学」の在留資格に基づく活動を行い、入管法等の法令に従って在留することは、留学生本人の責任です。

しかし、留学生の在籍状況や生活実態を最も把握しやすい立場にあるのが教育機関であることから、入管は教育機関に対して適正校の選定を行い、また留学生の在籍管理が不適切だと判断した場合には「留学」の在留資格付与を停止することができます。

本来、日本での在留に関する最終的な責任は留学生本人にありますが、このように入管は、留学生の在籍管理という重要な役割を教育機関に委ね、その責任を強く求めていると言えます。

・私立、国公立大学、専門学校との取引実績多数

・ビザ管理クラウドツール「ビザらく」による在留管理支援

・ビザ申請業務にかかる時間をおよそ90%削減*

→日本ビザ専門のリガレアス行政書士事務所のサービス資料をみてみる

*当社調べ

適正校・慎重審査対象校・在籍管理非適正校の違い

適正校という言葉は多くの人がご存知かと思いますが、実は適正校以外にも慎重審査対象校や在籍管理非適正校があります。ここでは、適正校と併せて慎重審査対象校と在籍管理非適正校についても解説していきます。

適正校

適正校とは、入管が留学生の在留管理が適切に行われていると認めた教育機関です。適正校に選定されると以下のようなメリットを受けることができます。

適正校のメリット(申請簡素化/長期在留期間)

本来、「留学」の在留資格認定証明書交付申請時には、さまざまな資料の提出が求められます。例えば、日本での経費を支弁する方の預金残高証明書や収入証明書、留学生と経費を支弁する方との関係を示す書類などです。

基本的にこういった書類の発行は外国で、現地の言語で作成されているため、日本語の翻訳も必要です。

これらの資料を集め、資料の内容をチェックする作業は、担当者にとって非常に手間のかかる作業でしょう。留学生が1、2名だけならまだしも、数十名、数百名となると、ビザ手続き以外の業務まで手が回らなくなってしまうほどの作業量だと思います。

こういった資料の提出が不要になり作業が減るというのは、手続きを行う担当者にとって、大きなメリットの一つでしょう。

例えば大学に学部生として通うのであれば、通常在籍期間は4年間です。適正校の選定を受けている大学に在籍する留学生であれば、「留学」の在留期間は最長の「2年3月」が与えられます。入学から卒業までストレートに行けば、在籍期間中に一度だけ期間更新すれば卒業できます。

用1-min.png)

一見、留学生だけのメリットのように感じられますが、実は教育機関の担当者にとってもメリットがあります。

在留期間更新申請は、留学生本人が申請をすることが多いと思います。しかし、提出資料は教育機関からも準備をしなければなりません。教育機関によっては、留学生が揃えた資料を全て確認した上で、学校から資料を手渡すことにしているところも少なくないようです。

この場合、1人の留学生が在籍期間中一度だけ更新をする場合と、複数回更新を行う場合とどちらが担当者にとって工数がかかるかは言うまでもありません。

教育機関が適正校に選定されるメリットは、このような点が挙げられます。

クラスⅠとクラスⅡの違い

適正校の中でもクラスⅠとクラスⅡがあり、後述する基準に基づいて、入管はクラスⅠまたはⅡに選定します。

入管は留学生の国籍で提出書類を分けていて、入管が定めた118か国以外の国を慎重審査対象国としています。クラスⅡでは慎重審査対象校に比べて書類は簡素化されていても慎重審査対象国の留学生は提出が求められる書類がある一方で、クラスⅠであれば、慎重審査対象国であってもそれ以外の国と同様に書類が免除されます。つまり、クラスⅠに選定されれば、クラスⅡに比べて提出書類の簡素化のメリットをより受けることが可能です。

なお、2025年10月時点では、大学では適正校(クラスⅠ)と適正校(クラスⅡ)の間で提出書類の違いはなく、専門学校や日本語学校で提出書類の違いがあります。

しかし、今後大学においてもこのような措置が取られる可能性がありますので、適正な在籍管理はさらに求められるでしょう。

慎重審査対象校

慎重審査対象校とは、適正校に選定されなかった教育機関です。慎重審査対象校に選定されると、適正校のような簡素化した手続きはなく、通常どおり慎重に審査が行われます。あくまでも通常どおりの審査が行われるということで、教育機関に対する罰則の性質はありません。

必要書類の増加

適正校に比べ、在留資格認定証明書交付申請時の提出資料が増えます。正確には「増える」というよりも、本来求められる資料を全て提出することが必要になります。

提出資料が増えるということは、単純に担当者の作業が増えるというだけではありません。提出資料が全て審査対象となるため、その分、審査が厳しくなるといえます。

さらに、審査の過程で追加資料を求められたり、申請の不許可を受けてしまう可能性も上がったりするといったデメリットも考えられます。

定員などを考慮して許可を出している教育機関にとっては、入学許可を出してもビザが取得できないために入学ができないことは避けたい話でしょう。このような点からも慎重審査対象校になると、デメリットが大きいです。

在留期間の短縮

慎重審査対象校になると、最長の在留期間は「1年3月」になります。

「在留期間が短い=在留期間更新許可申請の回数が増える」ということです。

「2年3月」がもらえていれば、卒業までは一度の更新で済む一方、「1年3月」の在留期間だと卒業まで最低3回は、在留期間更新許可申請が必要です。

用2-min.png)

前述のように、申請の都度、手続きに必要な資料を確認、作成作業が発生することは、担当者にとっても非常に手間となります。

さらに、在留期間が短いと在留期限の管理が大変です。在留期限を学校で管理していない方は一度検討してはいかがでしょうか。

後述しますが、オーバーステイ(不法滞在)は、適正校選定基準の一つに関わってきます。在留期限が短いことにより、留学生のオーバーステイのリスクが高まることも想定されます。

在留資格「留学」付与停止の可能性

2024年の上陸基準省令の改正により、以下の規定が追加されました。

「申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること」

この規定により、教育機関が留学生を適正に管理できていないと入管等から判断されてしまうと、改善が認められるまでの間、「留学」の在留資格の付与が停止されてしまう可能性があります。

教育機関単位で「留学」の付与が停止されてしまうため、上記の基準省令の規定に該当しないと一定期間留学生を受け入れることができなくなってしまいます。

在籍管理非適正校

続いて、在籍管理非適正校とは何かについて解説していきます。

定義と影響

適正校や慎重審査対象校は、入管が選定するものでした。一方で、在籍管理非適正校は、文部科学省が選定するものです。対象は大学と高等専門学校になります。

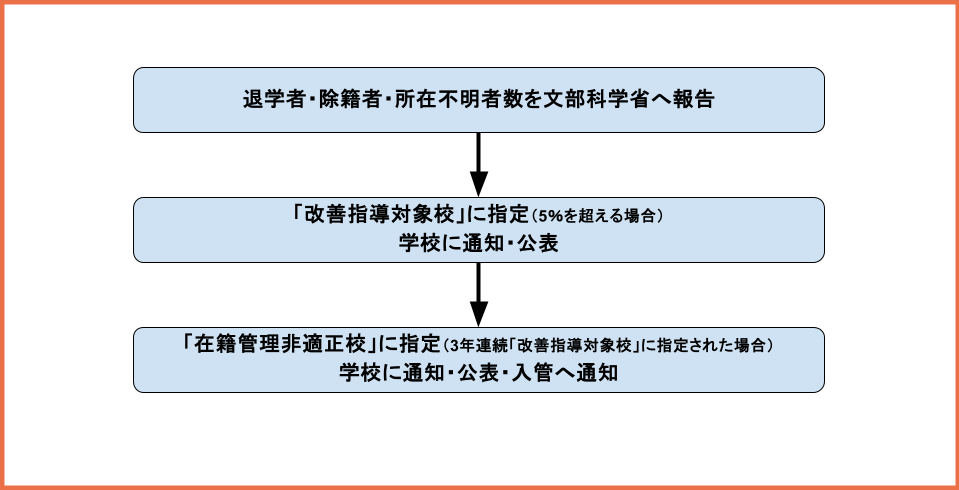

大学等は退学者・除籍者・所在不明者数を毎月の定期報告により文部科学省に報告が必要です。

その定期報告により、文部科学省は毎年5月1日を基準日として、基準日における各学校の全留学生数に対する1年間の退学者等の人数の割合が5%を超える学校を「改善指導対象校」として指定し、学校に通知するとともに、文部科学省が公表します。

さらに、改善指導対象校に対して改善指導を実施しても状態が改善せず、3年連続改善指導対象校として指定を受けた場合、文部科学省が「在籍管理非適正校」と指定し、学校に通知するとともに文部科学省が公表、併せて入管に報告します。

流れを簡単に図にすると以下のようになります。

在籍管理非適正校などに指定されてしまうと、不法残留者の発生状況、在籍管理の適正を欠く大学に対して、文部科学省から以下のような制裁もあります。

- 私立大学等経常費補助金の減額・不交付

- 奨学金枠の削減

- 政府主催の留学フェアへの参加制限 など

上記の制裁内容は、2025年10月時点では未実施となり、今後実施が予定される可能性があるものです。

通算で3回在籍管理適正になった場合や外国人留学生の在籍者が0になった場合、その翌年度に在籍管理非適正校が解除されます。ただし、3年連続で在籍管理非適正校だった期間がある場合は、指定を解除するのは外国人留学生の在籍者が0になった場合のみです。

在籍管理非適正校の指定が解除されたときは、学校へ通知されるとともに、文部科学省が公表、入管へ通告されます。

なお、外国人留学生の在籍者が0になった翌年度に指定を解除する場合は、指定の解除後、次に外国人留学生の募集を行う際には、改善内容を明らかにした実施計画書を文部科学省へ提出が必要です。またその後初めて外国人留学生の在籍が発生した年度に在籍管理非適正状態となった場合には、直ちに在籍管理非適正校に指定されてしまいます。

なお、2024年4月以降の退学者等から適用が開始され、2025年度以降から「改善指導対象校」の指定を開始、さらに2027年度以降から「在籍管理非適正校」の指定を開始することになっています。

文部科学省から2024年4月26日付で出ている「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」もご参照ください。

適正校と他制度(告示校・認定校)の違い

日本語学校が留学生を受け入れるためには、一定の基準を満たし、告示校として入管から認められる必要があります。入管から認められた日本語学校は告示され、「告示校」と呼ばれます。

一方で、日本語教育機関認定法が2024年4月に施行されたことにより、留学生を受け入れる日本語学校は文部科学省の認定を受けることが必要になりました。文部科学省の認定を受けた日本語学校を「認定校」と呼びます。

2024年4月時点で告示校の日本語学校は、5年の移行期間の間に、文部科学省の認定を受けて認定校にならなければなりません。また留学生を受け入れる日本語学校を新設する場合も、告示校ではなく認定校として認められる必要があります。

告示校と認定校は、日本語学校にのみ適用される制度で、留学生を受け入れるために必要な許可のようなものです。一方で、適正校は留学生を受け入れる教育機関全てに適用され、入管が在籍管理状況等に応じて選定し、その選定によって一部提出書類の省略などといった手続きの簡素化を受けられるものです。

適正校の選定基準

ここでは適正校の選定基準を解説していきます。

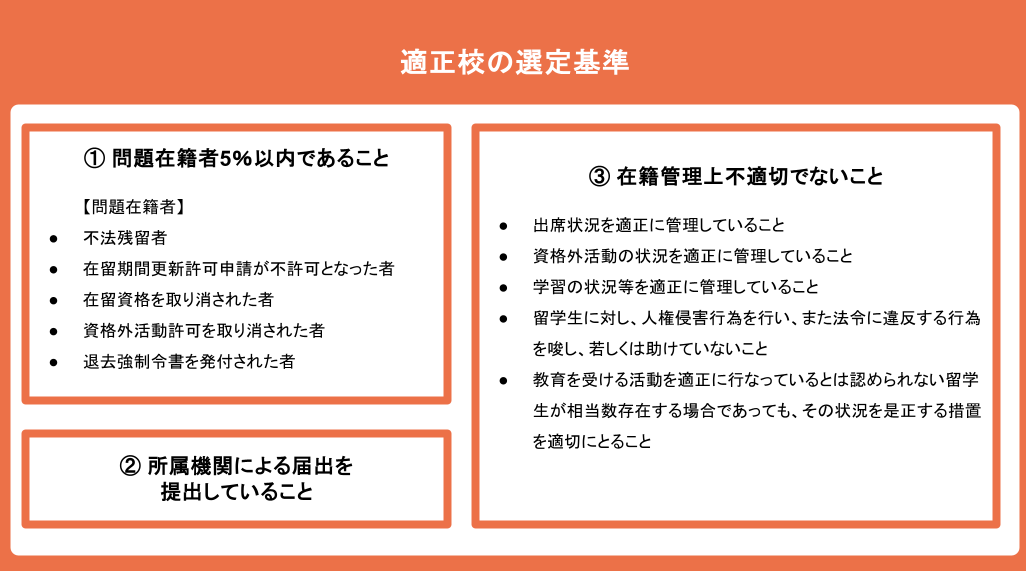

選定の基準は以下の3つです。

- 問題在籍率5%以下

- 所属機関による届出の提出

- その他在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと

問題在籍率5%以内

問題在籍者とは以下に当てはまる留学生をいいます。

- 不法残留者

- 在留期間更新許可申請が不許可となった者

- 在留資格を取り消された者

- 資格外活動許可を取り消された者

- 退去強制令書を発付された者

1月1日から12月31日までの1年間で、この問題在籍者の数が留学在籍者の5%以下であることが選定基準の一つです。前年の1月末の在籍者数が19人以下である場合は、問題在籍者が1人を超えないことが基準になります。数字で示しているため、かなり明確な基準です。

これは、留学生100人の教育機関で、6人以上の不法残留者や期間更新不許可者を出してしまうと慎重審査対象校に選定されることになりますので、非常に厳しい基準と言えます。

所属機関による届出の提出

留学生の受入開始(入学・編入)時と受入終了(卒業・退学・除籍)時、さらに毎年5月1日及び11月1日から14日以内に、出入国在留管理局へ届出を提出しなければなりません。その届出により、受け入れた外国人の在留状況が確認でき、その状況に問題がないことが必要です。

届出が適切に履行されていない教育機関に対して、入管は指導書により指導を行います。もし指導を受けた教育機関が連続して2度目の指導を受けたときは、この基準を満たさないとみなされます。

なお、届出方法は、オンライン、入管窓口、書面による郵送などで行うことが可能です。

その他在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと

曖昧な基準ではありますが、2024年4月に入管が策定した『「著しく不適切な受入体制」の考え方』により、「著しく不適切」と判断される場合について、以下のように例示されています。

- 出席状況を適正に管理していない場合

- 資格外活動の状況を適正に管理していない場合

- 学習の状況等を適正に管理していない場合

- 留学生に対し、人権侵害行為を行い、また法令に違反する行為を唆し、若しくは助けている場合

- 教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生が相当数存在する場合であって、その状況を是正する措置が適切にとられていないとき

以下で、それぞれの状況を少し詳しくみていきましょう。

出席状況を適正に管理していない場合

留学生の出席状況や退学・除籍状況を適切に管理していないことにより、教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生等(除籍・退学者、行方不明者を含む)が相当数発生し、改善が見込まれない状況である場合に、「出席状況を適正に管理する体制を整備していない」と判断されます。

なお、「教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生」とは、授業の大半を居眠りや学習以外の行為をして過ごしていた者、授業に出席せずにアルバイトを行なっている者等を指します。

資格外活動の状況を適正に管理していない場合

留学生の資格外活動の状況について適切に管理していないことにより、教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生等が相当数発生しているにも関わらず、資格外活動の順守状況や改善指導等を行わず、改善が見込まれない状況などが想定されています。

学習の状況等を適正に管理していない場合

下記のいずれかに該当する事実が認められ、教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生等が相当数発生し、改善が見込まれない状況である場合については、「学習の状況等を適正に管理する体制を整備していない」と判断されます。

- 留学生の収容定員数または在籍者数に過度な増加があること

- 各教育課程において授業を受けるために最低限必要な日本語能力を有しない者を多数受け入れていること

- 仲介者の有無や経費支弁能力の確認が不十分であること

- 留学生の受入規模に見合わない脆弱な組織体制や適切さに欠ける修学環境であること

- その他、留学生が教育を受ける活動を適切に行なっているとは認められない状況にあること

留学生に対し、人権侵害行為を行い、また法令に違反する行為を唆し、若しくは助けている場合

留学生に対し、人権侵害行為や法令違反教唆・幇助行為については、発生した時点で留学生の安定的な在留に著しく支障を及ぼし、既に受入機関としての適格性が失われていると考えられることから、「学習の状況等を適正に管理する体制を整備していない」と判断されてしまいます。

教育機関の設置者によって実行されていた場合、教育機関内である程度組織的に行われていた場合、一教員や一職員の行為ではあるが組織として黙認されていたような場合には、教育機関が人権侵害行為等をしたと評価されます。

なお、「人権侵害行為」とは、旅券や在留カードの取上げ、合理的な理由なく留学生の意に反して除籍・退学・帰国等させる行為、進学や就職のために必要な書類を発行しないなど留学生の進路選択を妨害する行為、留学生に対する暴力、セクシャルハラスメント、人種差別的言動等が含まれます。

「法令に違反する行為」とは、入管法に定める違反行為の他、犯罪行為を含めた法令に違反する行為が含まれます。

教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生が相当数存在する場合であって、その状況を是正する措置が適切にとられていないとき

教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生が相当数存在し、その状況を是正する措置が適切にとられていない場合、既に改善が見込まれない程度の状況の悪化が生じていると考えられることから、「学習の状況等を適正に管理する体制を整備していない」と判断されます。

なお、前述の「教育を受ける活動を適正に行なっているとは認められない留学生が相当数存在する場合」とは、留学生の数のみで判断されるものではなく、出入国在留管理局において必要な調査を行なった上で、留学生の受講状況等、個別の状況を踏まえて判断されるものです。その判断基準の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 全ての留学生の6か月間の出席率の平均が7割を下回ること

- 一暦年中に入学した留学生の3割以上が、在留期間の更新または在留資格の変更を受けないで在留期間を経過して日本に在留すること

これらのような状況が認められ、在籍管理上不適切であると認められてしまうと、適正校の選定に影響が出てしまいますので、留学生については総合的に管理していく必要があるでしょう。

クラス分けの基準(Ⅰ・Ⅱ)

適正校の選定基準については前述しましたが、ここでは適正校のクラス分けの基準について解説しましょう。

適正校の基準をクリアして適正校に選定された教育機関のなかでも、以下のすべての要件を満たし、特に在籍管理が適正であると認められた教育機関が適正校(クラスⅠ)に選定されます。

- 問題在籍率が3年間継続して1%以下であること

ただし在籍者が99人以下の場合は、問題在籍者が1人以下であること - 「適正校」の通知を3年間連続して受けていること

- 前年中に所属機関による届出を適切に履行したことが確認できること

ただし届出に関する指導を受けるときは指導回数にかかわらず基準を満たしません - 他に在籍管理上の懸念事項がないこと

このように、適正校(クラスⅠ)に選定されるためには、適切な在籍管理を継続して行うことが求められます。これらの要件を満たせなかった場合は、適正校(クラスⅡ)に選定されます。

基準未達の場合のペナルティ

選定の基準において、基準を満たせなかった場合には、適正校のクラスⅠからⅡに、また適正校から慎重審査対象校に選定されてしまうことになります。

ただし、前述のようにこれらの選定は、一部提出書類の省略などといった手続きの簡素化というものであり、慎重審査対象校に選定されたとしても、あくまでも通常どおりの審査が行われるということで、教育機関に対する罰則の性質はありません。

適正校に認定されるメリット

ここでは、適正校に選定されるメリットについてみていきましょう。

留学生募集での信用度向上

適正校に選定されているということは、入管から在籍管理が優良な教育機関と認められているということです。留学生からすると学校が適正に管理して、充実した学生生活を送ることができるという期待をすることができるでしょう。

また適正校であれば、在留期間も慎重審査対象校に比べて長期になりますので、留学生にとっても更新申請の不安や手続きの手間が減り、勉強に集中する環境が整えられるはずです。

適正校であることは、これから日本に留学する外国人にとって、学校を選択する際の一つの基準になり得る可能性があります。教育機関にとっても適正校であることは、対外的なアピールが可能になるでしょう。

在留資格手続きの簡素化

前述したように、適正校に選定されると一部提出書類が省略されるなど手続きが簡素化されます。

教育機関にとっては、提出する書類が少なくなることによる、手続きについての工数が削減されることが期待できます。

さらに在留期間が長期になることで、更新申請手続きが減り、更新申請にかかる書類作成等の手間が省けることになるでしょう。

こういった手続きが削減されることにより、留学生の在籍管理など他の業務に時間を使うことができるメリットは大きいはずです。

国際交流・留学生誘致の強化

適正校に選定されることで、適正な外国人留学生の受け入れ実績があると認められ、国際的な教育機関と評価されるはずです。

これにより、海外の教育機関との提携を促進したり、交換留学プログラムの機会を増やすことにも繋がるでしょう。結果として、より多様な国籍の留学生を受け入れることが可能となり、教育機関全体の国際化を推進できます。また、留学生にとっても国際的な環境で学ぶことができるという魅力は大きく、優秀な外国人留学生を誘致することにも繋がると思います。

適正校になるための実務対策

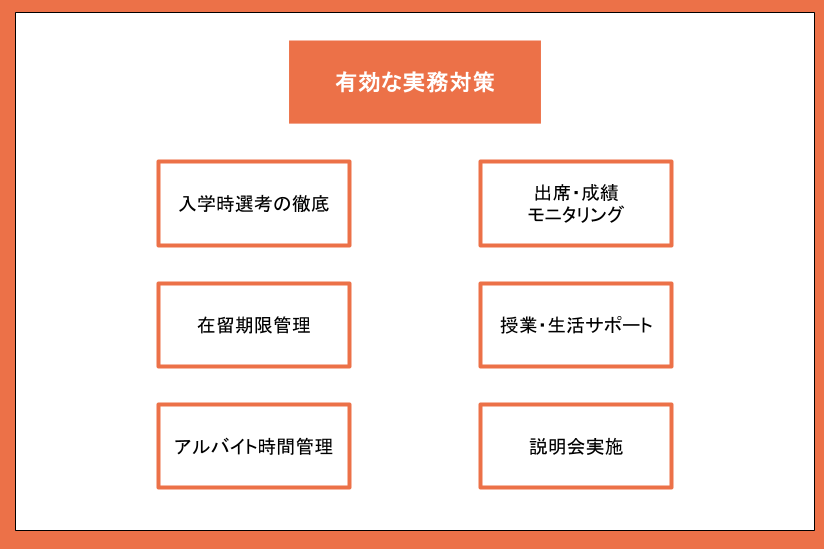

ここでは適正校になるための対策をみていくことにしましょう。

入学前の選考・書類チェック

これまでさまざまな大学や専門学校等のコンサルテーションを行ない、多くの留学ビザ申請を行なった経験から、個人的には適正校になるために最も重要なポイントだと考えます。

問題在籍者になることが多い留学生は、就労目的で日本に留学生として入国するような、そもそも不正な目的で入国する人だけでなく、途中で勉強についていくことができずにドロップアウトしてそのまま不法滞在や不法就労をする人、経費支弁能力が不十分でアルバイトばかり行い結果として資格外活動違反となる人などもいます。入学当初は勉学の意思もあり、法令違反などを行うつもりがなかった人たちが、問題在籍者となってしまうケースが少なくありません。

そのようなことを防ぐためにも、問題在籍者になり得る留学生かどうかを事前に教育機関側でスクリーニングすることが非常に重要です。

入学後に授業についていくことができるだけの学力があるかどうか、また授業を理解するだけの語学能力があるかどうかを入学前の選考で確認するのは必要でしょう。小論文だけではなく、日本人と同じような内容の入学試験から判断をすることを検討することも必要かもしれません。

また2024年の上陸基準省令改正の背景からも、特に日本語能力の試験から日本語能力についての確認することも必要だと考えます。

さらに、日本での学費や生活費を支払うことができるだけの経費支弁能力があるかどうかを確認することも大切です。方法としては、経費支弁者の職業や収入、預金などに関する資料から判断するのが良いでしょう。

在留期限管理の徹底

在留期限の管理は、留学生本人に任せていることが多いと思います。学生とはいえ大人ですので、自己管理は当然です。

しかし、在留期間更新許可申請を忘れ、在留期限を超えるとオーバーステイになってしまいます。オーバーステイになると退去強制事由に該当するため、日本から退去強制されてしまう可能性があります。退去強制されてしまうと、適正校の基準の一つである「退去強制令書が発布された者」に該当してしまうため、問題在籍者としてカウントされて適正校の選定にも影響が出てしまうでしょう。

実際に当事務所にも、勉強が忙しいことや精神的に病んでしまったことを理由として、期間更新申請を忘れてオーバーステイしてしまったといったご相談を受けることもあります。また、期間更新申請をしたものの特例期間中に許可を受けるのを忘れてしまったというケースもありました。

学生任せにするのではなく、学校が在留期間の管理をし、さらに更新申請の状況や許可の受け取りまで管理をしておくことが大切だと思います。

オーバーステイについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

アルバイト時間の適正管理

出入国在留管理局ではアルバイトの時間超過による資格外活動許可違反は、非常に厳しく審査をしています。在留期間更新許可申請の際に、アルバイトの時間超過が発覚すると、不許可を受けることが非常に多いです。

更新申請で不許可を受けると、適正校の選定基準の一つである「在留期間更新許可申請が不許可となった者」に当たり、適正校選定にも影響が出ます。

しかし、アルバイトに関しては、留学生本人の自己申告に頼る部分が大きく、学校に隠れて複数のアルバイトを掛け持ちすることも可能なため、現実的には学校側での管理は限定的にならざるを得ないでしょう。とはいえ、アルバイト先を学校に届けさせたり、源泉徴収票を提出させたり、給与明細や銀行明細の確認など、学校としてできる範囲での対応は必要です。

出席率・成績のモニタリング

留学生から専門用語が難しく授業内容を理解することが難しかった、母国との教育方法の違いから授業についていけない、といった話を伺うことも多いです。入学前の選考において入学試験や日本語能力の証明書で確認を行なっていたとしても、このような状況になる留学生はいます。授業についていけないことで、勉学の意思が低下して授業に出席しなくなったり、成績不良に陥り留年してしまったりすることで、期間更新申請で不許可になってしまうこともあります。

留学生を受け入れる教育機関として、学生の出席状況や成績を定期的にモニタリングすることは、留学生の学習を適切にサポートするために不可欠です。日々の出席確認を徹底し、欠席が続く留学生には個別に状況を確認するなどの丁寧な対応も必要だと思います。また、授業への参加を促すための声かけや、必要に応じて補習や学習相談の機会を設けることも効果的でしょう。

これらの対応を実施するためには、学生一人ひとりの状況を把握できる体制を構築する必要があります。例えば、学生の出席データや成績データを一元的に管理し共有できるシステムの導入や、学生サポート専門の部署の設置、チューター制度の導入なども有効でしょう。このような多角的なアプローチによって、学生が学業に集中できる環境を整え、支援することが大切だと思います。

授業・生活サポート体制の整備

海外で生活する留学生にとって、学業面だけでなく、生活面でのサポートも非常に重要です。言葉の壁、文化の違い、友人関係など日本での生活には様々な問題が伴います。これらの問題を解決し、留学生が安心して学業に専念できる環境を整えることが求められます。

例えば、授業内容の理解を深めるための補習授業や日常会話力を向上させるための日本語学習サポート、学業、生活、進路、メンタルヘルスなど、多岐にわたる相談に対応できる窓口の設置などでしょう。特にメンタルヘルスにおいては、異国でのストレスから精神的に不安定になる留学生も少なくありません。精神的な問題から授業に出席しなくなったり、成績不良になったりして、結果的に期間更新申請で不許可になってしまう留学生も多いです。専門家との連携や、気軽に相談できる環境づくりが重要です。

定期的な留学生向け説明会の実施

留学生に対して、日本の文化や習慣、生活のルール、さらには在留資格に関する最新情報などを定期的に説明会を実施することは、日本で留学生が安心して学生生活を送る上で非常に重要です。説明会の実施は、留学生の疑問や不安を解消し、適切な行動を促すだけでなく、問題行動の未然防止にも繋がります。

特に、在留資格については、そのルールや手続きが複雑であり、留学生が自身で全てを理解するのは困難な場合があります。そのため、以下のようなタイミングで説明会を実施することが望ましいでしょう。

- 入学時

日本での生活を始めるにあたって必要な基本的ルールや法令遵守の必要性、在留資格や入管への届出、資格外活動の制限などの入管法の基礎知識、授業への出席や単位修得の重要性についての説明

- 在留期間更新時

在留期間更新許可申請の手順、必要書類、注意点などの説明及び手続きの漏れがないようなサポート

- 卒業時

卒業後の進路(帰国、進学、就職など)に応じた手続きや、在留資格に関する注意事項などを説明します。

これらの説明会を通じて、留学生は日本で守るべきルールや必要な手続きを認識し、教育機関も留学生の在籍管理をより円滑に進めることができるはずです。適正校の選定は毎年行われるため、今まで適正校であっても、次の年には慎重審査対象校に選定されてしまう可能性もゼロではありません。そうならないためにも、継続的な在籍管理の徹底が不可欠です。

留学生を受け入れる学校が覚えておくべきことをまとめたこちらの記事もお読みください。

よくある質問(FAQ)

ここでは教育機関の方からよくある質問をみていきたいと思います。

適正校なのですが、留学生の書類はどこまで用意する必要がありますか?

前述のように、適正校に選定されている場合は、申請時に提出する資料の一部が免除されます。

例えば、適正校クラスⅠやⅡの大学の在留資格認定証明書交付申請では、申請書、パスポートコピー、各種確認書のみが求められている書類です。この書類だけで申請をするのを不安に感じて、経費支弁に関する書類などを提出されている学校もあるようです。

しかし、要求されている書類以外を提出すると、出入国在留管理局はそれらの書類も確認しますし、その分審査に時間がかかることがあります。またその資料の内容によっては追加で資料の提出を求められるといったこともあるでしょう。審査に不要な時間がかかることを避けるためにも基本的には、入管が求めている資料のみを提出すればよいでしょう。

他校では留学生のアルバイトについてどのように管理しているのでしょうか?

この質問はとても多く、留学生の管理、特にアルバイト管理はどの学校も関心が高いと思います。留学生のアルバイトの管理の方法は、学校によって様々です。

まず入学時に、資格外活動許可の有無やアルバイト先について、留学生から申告させている学校が多いです。その後は頻度の問題ですが、学校によっては留学生を毎月学校に来させてアルバイトの状況を確認している学校もありますし、留学ビザの更新時に学校で確認しているという学校もあります。

また学内のシステムを利用し、留学生にアルバイト情報を定期的に確認しているという学校もあるようです。

一方で、留学生のアルバイト情報を全く管理していないという学校も少なくないように思います。今まで特に問題が起こっていないからという理由や、管理の仕方がわからないといった理由などで管理をしていない学校もあります。

問題が起こってから対応するのでは遅いこともありますし、適正校の選定基準にも関わってきますので、管理ができていない学校は他大学の例を参考にして、まずできるところからでも始めるのがよいでしょう。

慎重審査対象校になってしまったのですが、COE申請時の経費支弁書類について教えてもらえますか?

慎重審査対象校になった場合、適正校のように提出書類の簡素化はなく、通常通りに資料を提出しなければなりません。在留資格認定証明書交付申請では、以下のような資料の提出が求められます。

- 経費支弁書

- 経費支弁者との関係を立証する資料

- 預金残高証明書

- 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料

- 経費支弁者の職業を立証する資料

- 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

経費支弁書は、経費支弁者が留学生の学費や生活費の経費支弁額と送金方法を記載し、経費支弁者本人の署名をしたものです。

経費支弁者との関係を立証する資料は、留学生と経費支弁者の関係性を公的機関が立証した書類です。例えば出生証明書や親族関係公証書などを提出します。

預金残高証明書は、経費支弁者の預金残高証明書を提出します。可能な限り発行日から申請日までの期間が短いものを提出しましょう。

過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料とは、過去1年間の出入金明細書または預金通帳の写しなどです。この資料は、預金残高証明書に記載された金額を形成するに至った経緯をいい、その立証資料として、出入金明細書または預金通帳の写しなどを提出します。

経費支弁者の職業を立証する資料は、経費支弁者の職業によって提出する書類が異なります。

経費支弁者が会社員であれば勤務先からの在職証明書、自営業者などであれば営業許可書や事業登録証明書など、企業の役員などであれば法人登記簿謄本などです。

過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料は、過去1年分の課税証明書と納税証明書などにより立証します。収入と個人所得税は関連性が高いことから、経費支弁者の職業により得られた収入額、経費支弁者の個人所得についての納税状況の立証にあっては、個人所得税を管轄する公的機関から発行された証明文書として、課税証明書と納税証明書などの提出が求められます。

なお、原則として、上記の資料は全て原本を提出しましょう。

まとめ

今回の記事では、適正校について、外国人留学生を受け入れる大学や専門学校などの教育機関が知っておくべき選定基準や対策などについて解説してきました。

- 適正校、慎重審査対象校は入管、在籍管理非適正校は文科省がそれぞれ選定するもの

- 適正校になるとビザ申請が簡素化、留学生誘致にも有利

- 適正校になるためには留学生の入学選抜、在籍管理が重要

外国人留学生を受け入れる教育機関が適正校になると、留学ビザ手続きが簡素化され、在留期間も長期化といったメリットがあり、適正校であることがとても重要になります。しかし、適正校になるためには、期間更新申請で不許可やオーバーステイの留学生などの問題在籍者を出さないことが重要で、留学生の入学選抜や入学後の在籍管理が必要です。そのためには、日本人の学生とは異なる管理体制を構築することが求められます。

日本の少子化により留学生を受け入れる必要性は増してきているはずですし、国際化を進めるためにも様々な国からの優秀な留学生の誘致は必要でしょう。ビザの観点だけでなく、それぞれの文化を尊重した学内体制を取ることも求められてきています。例えば、学食でイスラム教徒に配慮したハラールを提供する大学も出てきているようです。

また外国人留学生が日本人学生と交流できる場を学校が設けたり、日本での生活に対して相談ができる場所を作るなど、留学生が孤立しない体制を整えていくことも大切でしょう。

リガレアスでは留学ビザの手続きはもちろんですが、学内体制の構築のサポートも行い、留学生の適正な在籍管理を実現しています。また、私立大学や国公立大学、専門学校と取引を行い、豊富な実績があります。

教育機関向けに適正校維持や留学生のビザ管理支援、セミナーの実施、顧問サービスなどを提供しておりますので、留学生関連業務に課題をお持ちの方は、こちらからお気軽にご相談ください。

日本ビザ専門のリガレアス行政書士事務所に相談

・私立、国公立大学、専門学校との取引実績多数

・ビザ管理クラウドツール「ビザらく」による在留管理支援

・ビザ手続きでの「分からない」を日本ビザ専門のリガレアス行政書事務所が解決

記事を書いた人

1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。

1981年生まれ、千葉県出身。行政書士として約10年間勤務した後、DX化が進んでいないビザ業務を変えるため2019年にリガレアスを設立。Twitterでも積極的に情報発信しています。